令和6年度総合防災訓練アンケート集計結果及び補足事項

更新日:2025年4月15日

訓練参加者数(参加率)

- 参加者数(延べ人数)17,231人

- 参加率 12.98%

アンケート集計結果(参考)

- アンケート集計結果は、関連ファイルからご確認ください。

補足事項 アンケート集計結果から

- 防災上の観点において、普段から最低限は備える必要がある項目について、アンケート調査を行いました。

- アンケ―トの回収率が低かったこともあり、全体の傾向を示している訳ではありませんが、補足事項とアンケート集計結果を照らし合わせてご確認いただき、対策の参考にしてください。

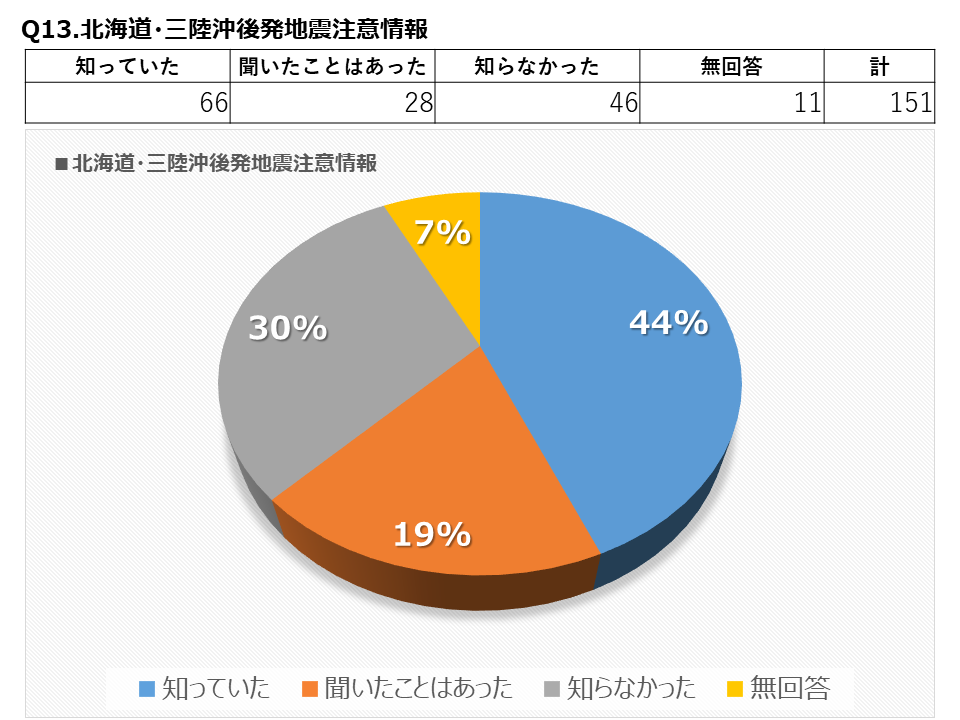

北海道・三陸沖後発地震注意情報

- 市民の皆様が、この情報を知り、意味を理解し普段の社会経済活動を続けていく上で執るべき対策をしっかりと考えていただくことで、いざという時の減災効果を期待し、令和6年度の総合防災訓練のテーマとしました。

- 詳しくは、「北海道・三陸沖後発地震注意情報について」からご確認いただき、事前防災として何をしなければならないか、何ができるのかを考え備えてください。

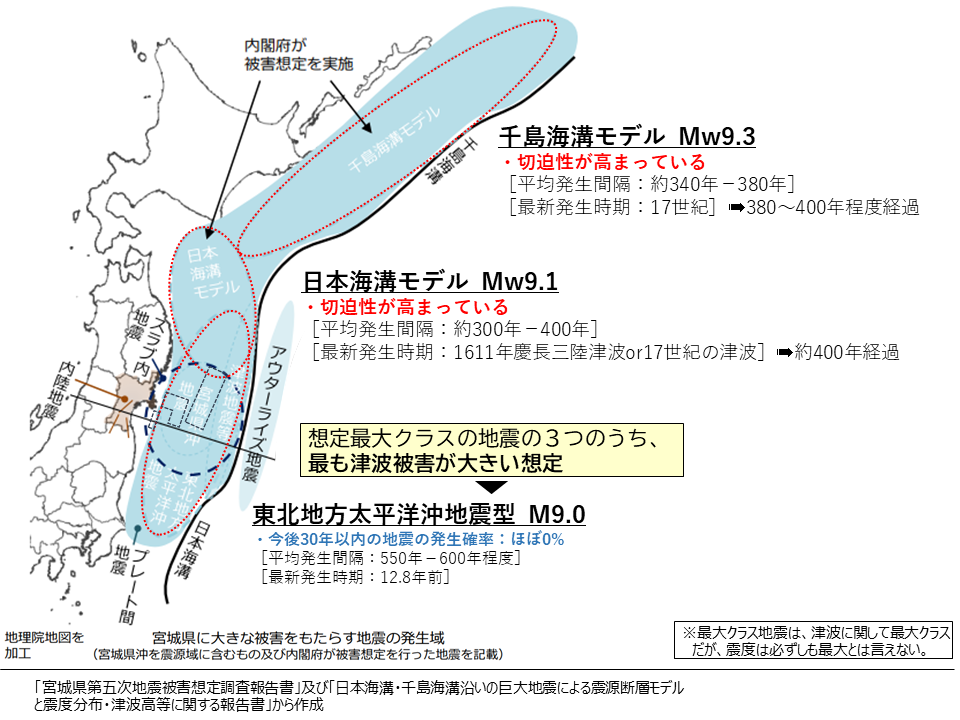

北海道・三陸沖後発地震注意情報の概要等

- 内閣府が日本海溝沿い及び千島海溝沿いで「切迫性が高まっている」と評価している巨大地震について、想定する被害の減災を目的に、令和4年12月から運用を開始している情報です。

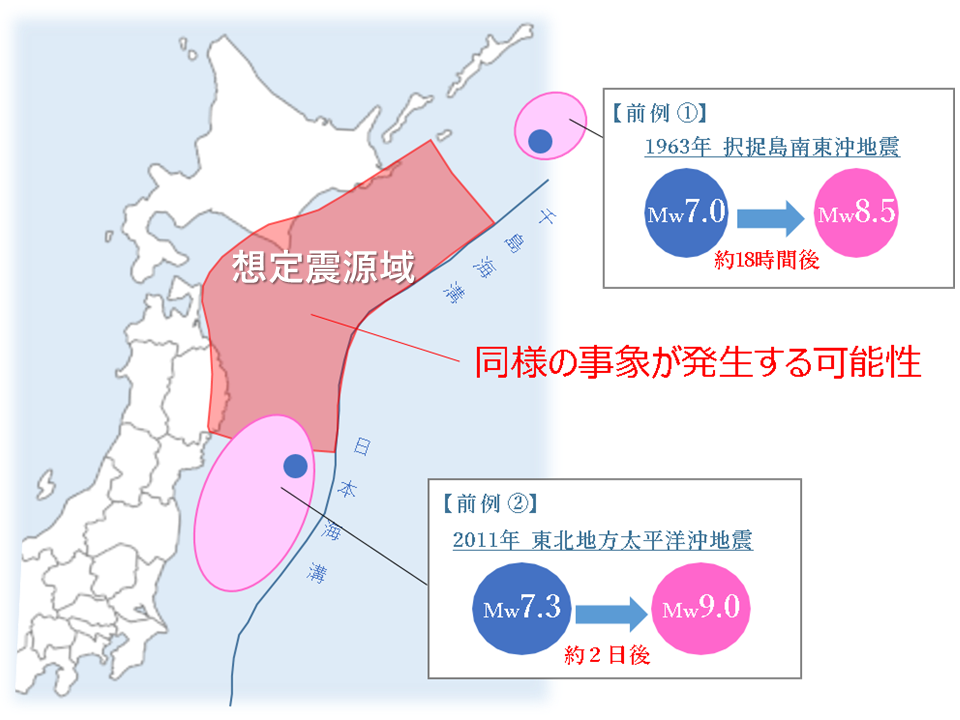

- 三陸沖から北海道の沖合にある想定震源域とその周辺(図2)で、マグニチュード7以上の地震が発生した場合に、続いて発生し得る巨大地震への注意を呼び掛けるものです。

図1.想定最大クラスの地震(宮城県第五次地震被害想定調査報告書の資料を一部改変)

図2.想定震源域及び後発地震の事例

(「内閣府(防災担当)・気象庁」の資料を一部改変)

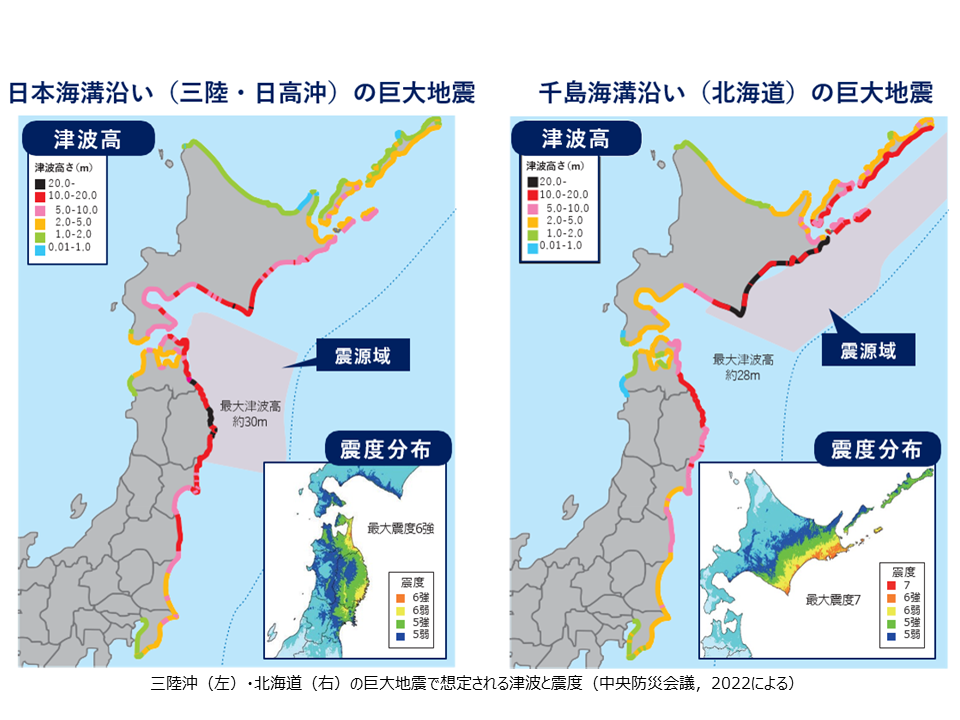

図3.想定震度及び想定津波高

(中央防災会議,2022による)

北海道・三陸沖後発地震注意情報の認知度

(参考)アンケート集計結果

- 日本海溝沿い・千島海溝沿いで「切迫性が高まっている」(図1)と評価している理由は、地震の平均発生間隔が約400年のところ、前回の地震発生から既に約400年が経過していると考えられるためです。

- 想定最大クラスの地震(図1)による宮城県への最も津波被害が大きい想定は、東北地方太平洋沖地震型です。このため、津波対策は想定最大クラスの地震の個々で実施するのではなく、東北地方太平洋沖地震型を基準に行うことで、その他の地震にも対応できます。

- 石巻市津波ハザードマップは、これら3つの地震で発生した津波の影響を包含していますので、石巻市津波ハザードマップを基準に対策を行ってください。

自宅の耐震対策

- 平成7年に発生した阪神・淡路大震災による住家被害では、老朽木造家屋の全壊及び1階部分の倒壊事例が多く、鉄筋コンクリート構造物の被害も多数発生しました。

- 令和6年能登半島地震の住家被害でも、木造家屋を中心に倒壊被害や残留変形のある家屋が多数見られるなど、耐震対策の重要性と課題が浮き彫りとなりました。

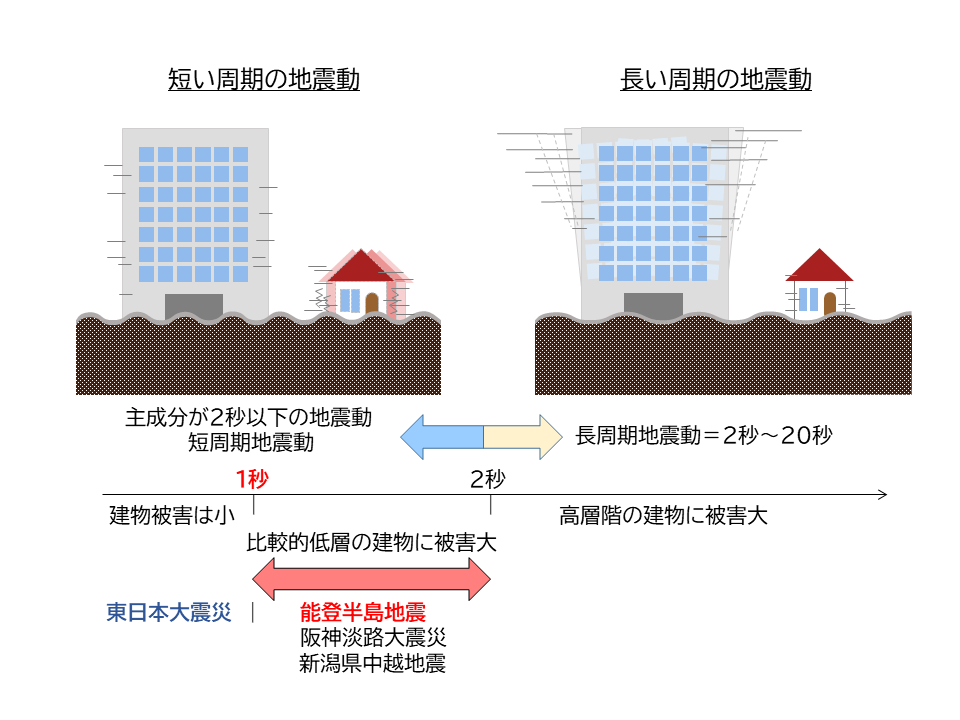

図4.地震の揺れによる建物への影響

阪神・淡路大震災

(灘区/1995年2月4日)出典:神戸市

能登半島地震

(珠洲市/2024年1月7日)

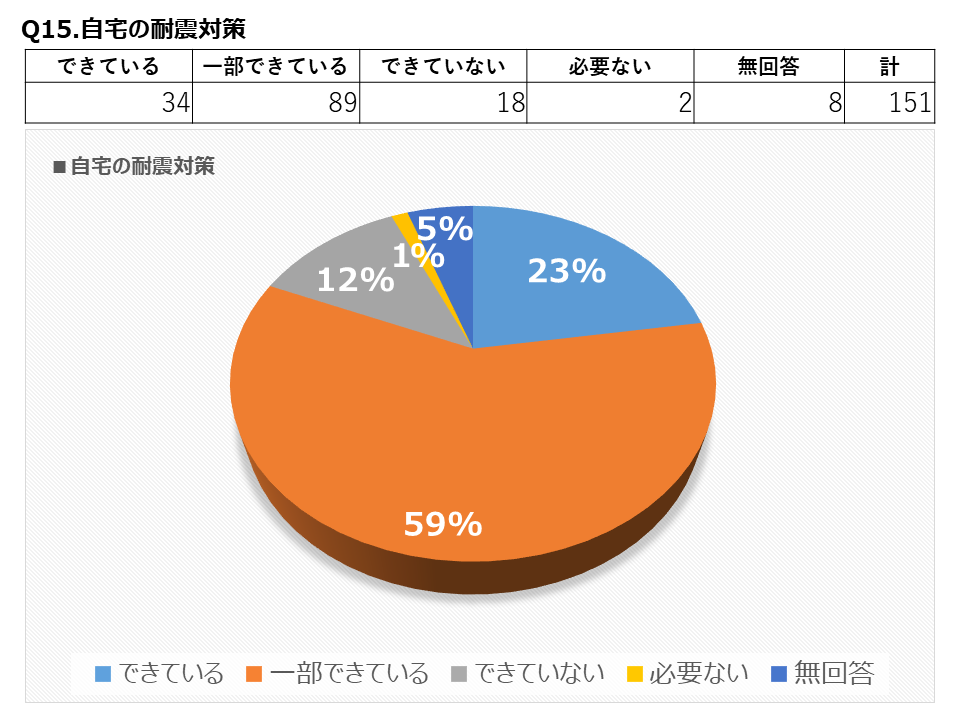

自宅の耐震対策

(参考)アンケート集計結果

- 地震の揺れによる建物への影響(図4)は、地盤から伝わるエネルギーが建物に強い揺れを与えることで構造物へ直接ダメージを与えますが、地震の揺れで生じる周期(揺れが1往復する時間)と建物が持つ固有の周期(建物が1回揺れる時間)が一致(共振)することで、建物への揺れが増幅され被害が更に大きくなります。

- 特に、低層階の建物や木造家屋は、周期1秒から2秒のやや短周期の地震動で被害が大きくなることが知られています。能登半島地震、阪神・淡路大震災、新潟県中部地震がこれに当たります。

- 東北地方太平洋沖地震では、地震動の周期が1秒以下の短周期が主成分だったため、震度の大きさの割に木造家屋への被害は比較的少ないものとなりました。しかし、今後発生する地震が東北地方太平洋沖地震と同様な地震動の周期であるとは限りません。

- 建物の耐震対策は、「死なない・けがを避ける対策」です。期待する効果は、建物の倒壊等による圧死・圧迫死を防ぐことで生命・身体の安全確保を図ることにあります。これにより、すぐに避難することが可能になるほか、避難開始までの時間短縮につながります。また、建物に被害がない場合は、在宅避難ができる可能性もでてきます。

- 建物の耐震対策には費用負担が発生しますので、躊躇してしまうかもしれませんが、ご心配な方は、まず事前相談から始めてみてはいかがでしょうか。

- 【ご注意ください】住宅や住宅設備などについては、訪問による無償点検などを口実に「すぐに修理が必要だ。」「即日契約なら工事代を割り引く。」など、必要のない工事契約を迫る悪徳業者の手口もあるため、その場で判断することのないようご注意ください。

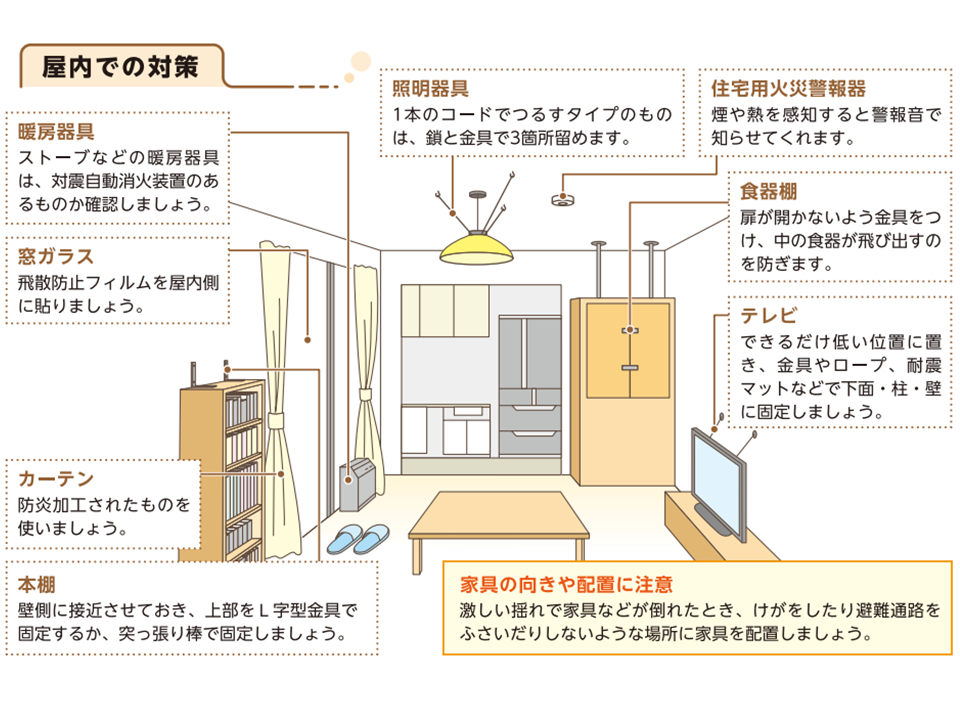

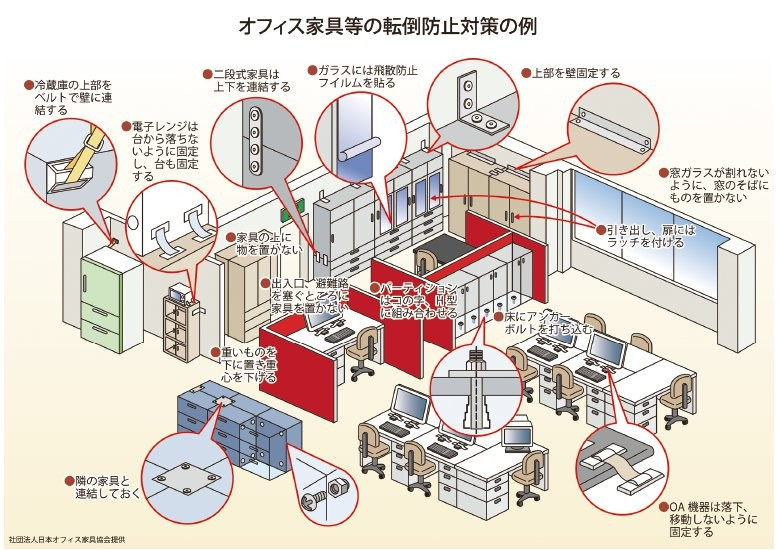

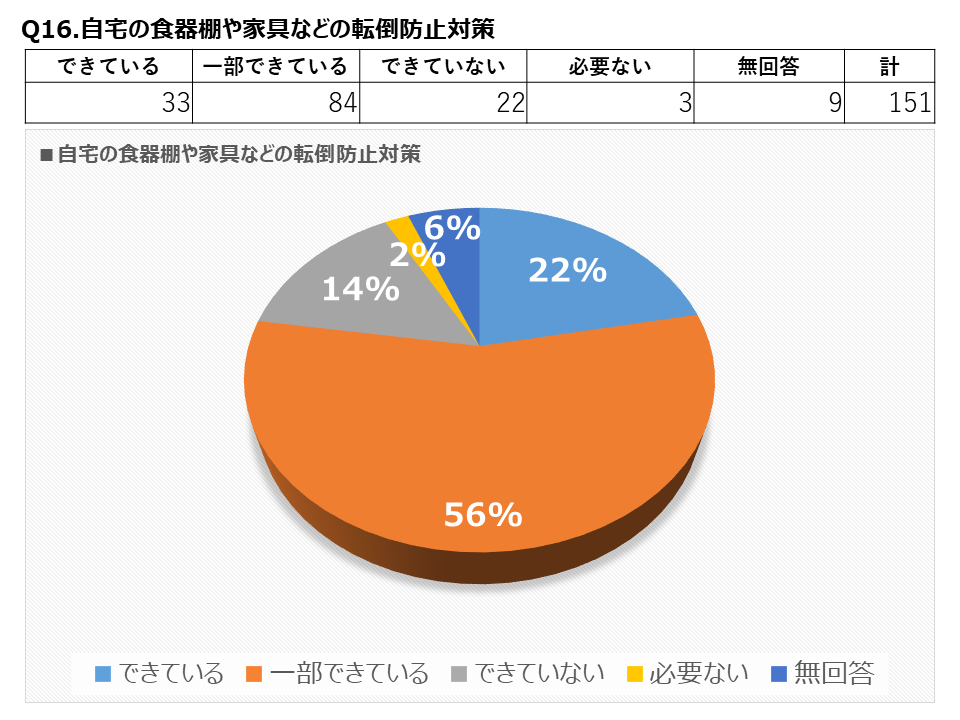

自宅の食器棚や家具などの転倒防止対策

- 地震による死傷の原因に、家具類、家電製品の転倒や落下、食器やガラスの飛散などがあります。

- 阪神・淡路大震災では、建物の全半壊は免れたものの、建物の中でけがをした人の約半数(46%)は、家具の転倒や落下が原因だったという調査結果があります。また、食器棚が開き食器類が散乱したり、冷蔵庫やピアノが移動しテレビや電子レンジが吹き飛ぶといった調査結果もあるように、普段は私たちの暮らしを豊かにしてくれる生活用品も、強い地震に揺さぶられることで凶器と化し命を脅かす危険が潜んでいます。

- 建物の耐震対策と異なり、家具等の転倒や落下防止は、突っ張り棒や粘着マット、ストッパーなど、比較的安価な商品で手軽に対策が行えます。費用対効果が高い対策の一つであるため、確実に対策を行ってください。また、倒れない工夫とともに、重いものは家具等の下部に収納するなど、重心が下になるよう工夫をしましょう。

家庭内の対策

職場の対策

東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」より

自宅の食器棚や家具などの転倒防止対策

(参考)アンケート集計結果

- 転倒防止対策も、「死なない、けがを避ける対策」です。期待する効果は、生命・身体の安全確保及び避難経路の確保にあります。けがを負うことや家具等の転倒でドアが開けられなかったり避難経路が遮断されたりすることで避難ができなくなる可能性が高まります。すぐに避難できるよう、また避難開始までの時間短縮が図られるよう確実に対策を行う必要があります。

- 阪神・淡路大震災では、地震発生直後に200件を超える火災が同時に多発し、地震の数時間後およびその翌日以降でも、電気が復旧したことによる電気火災(いわゆる「通電火災」)が多く発生したことで、約7,000棟の建物が焼失しました。転倒や落下防止対策に合わせて、地震の揺れを感知したときに自動で電気を遮断する「感電ブレーカー」の設置も検討してください。

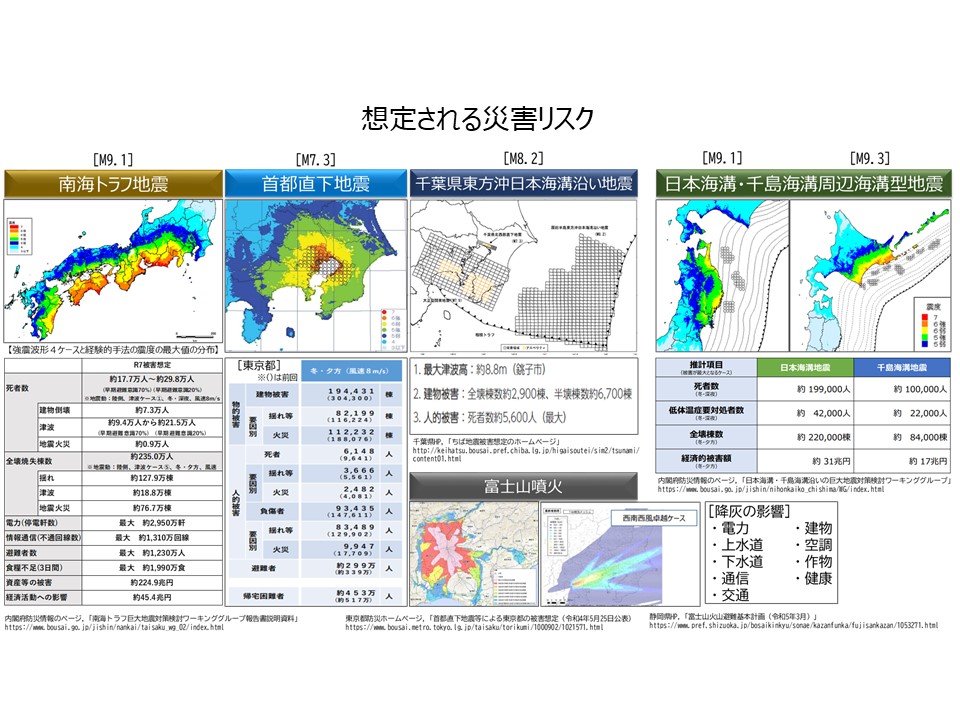

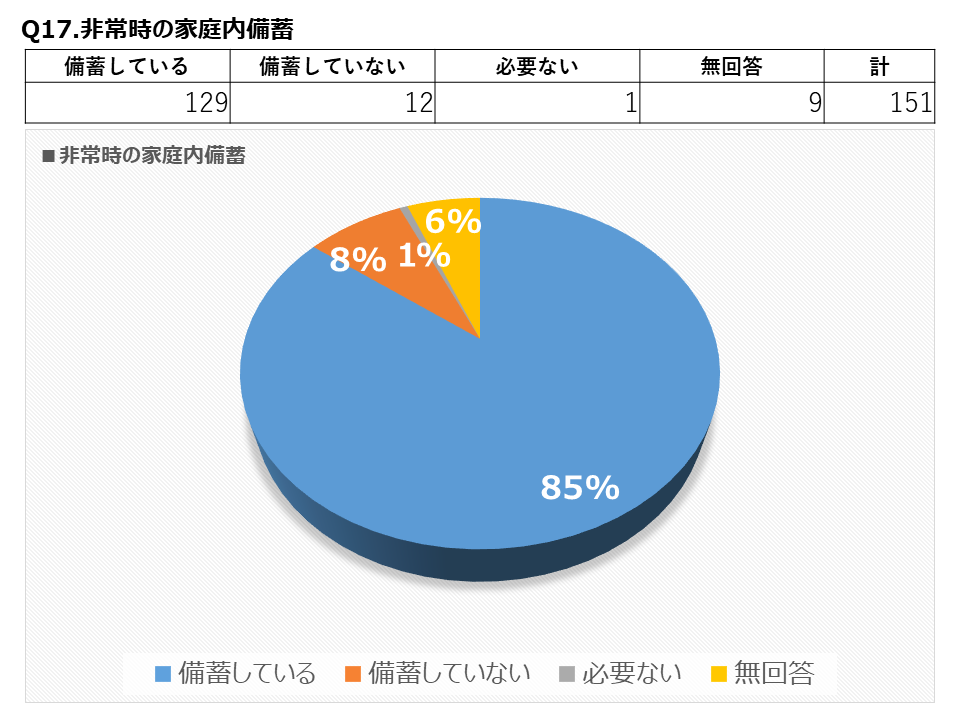

非常時の家庭内備蓄

- 家庭内備蓄について、何をどの程度備蓄する必要があるのでしょうか。

- 令和6年8月8日(木曜日)、日向灘沖を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、南海トラフ臨時情報が運用開始から初めて発表されました。この時は、関東から九州のスーパーやコンビニで食品や飲料水が品薄になるなど、日常生活への影響が生じたことで、日頃の備えの大切さが改めて浮き彫りになりました。

- 一般的に「最低でも3日分、できれば1週間程度」というフレーズが使用されることがあります。しかし、災害の規模が大きくなるほど、救助開始までに必要な日数は長期化し、物流が滞るため支援物資が到達するまでに長期の日数を必要とします。また、必ず被災者が必要とする物資が配給されるとは限りません。支援物資が届かない、商店の営業が再開できないなどの事態も想定し、普段から万一の災害に備え、想定される災害リスクに応じた食品や飲料水、日用生活品の準備を行っておく必要があります。

想定される災害リスク

- 東北地方で想定される地震・津波リスクは、私たちに直接関係しますが、首都直下地震や南海トラフ地震は遠い地域で想定されている災害リスクで私たちには関係がないと、他人事のように捉えてはいないでしょうか。

- 関東から九州にかけての太平洋側は、日本を支える主要な産業が集中し経済活動を行っています。また、政治中枢のある首都を含む太平洋沿岸部には、日本の人口の約7割の人々が生活をしています。

- この地域で、首都直下地震や南海トラフ地震が発生した場合は、人的被害、建物やインフラの崩壊など直接的な経済損失、物流網やエネルギー供給源の途絶、金融市場の混乱、主要産業の生産停止、サービス業の停滞、通信インフラの損壊、災害対応に関わる政治中枢への影響など、日本社会のあらゆる側面に甚大な影響を与える可能性があるため、決して他人事ではありません。

非常時の家庭内備蓄

- 家庭内備蓄について、何をどの程度備蓄する必要があるのでしょうか。

- 災害対策基本法では、住民の責務について、「食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他自ら災害に備えるための手段を講ずる」と記されています。

- 家庭内備蓄は、想定される災害リスクとその規模に応じた量を備えることで、まずは一定期間、外部からの支援を受けることなく自ら生活ができることを目標とします。

- これからの災害に備えるには最低1週間以上、1か月程度を目安に可能な範囲で備蓄量を増やし、保管場所が確保できる場合は、更に期間を延ばす対策を心掛ける必要があります。

家庭内備蓄の例

今日からできる食品備蓄ローリングストックの始め方

出典:政府広報オンライン

- 一度に食品などを揃えると、金銭面で負担になったり、賞味期限が偏った場合は、同じ時期に入替えすることも大きな負担となります。

- ローリングストックは、普段の買い物ついでに少しずつ買い足すことで補充し、賞味期限の古い物から消費することで、無理なく備蓄品をローテーションすることができます。

- 備蓄品は、停電、断水でも食べられる食品も一定量備蓄することになりますが、主食のほかにおやつ、茶菓子も必要です。

- 災害時の避難所生活は、炭水化物中心の食事になるため栄養が偏ります。また、在宅避難が可能な場合でも、必要な食品が手に入らないことで、同様に栄養の偏りが生じるおそれもあります。このため、五大栄養素に注目し、炭水化物、脂質、ミネラル、ビタミン、タンパク質が接種できる食品を備蓄するよう栄養バランスを考えて準備してください。

- 栄養の偏りが心配な方は、不足しがちな栄養素を取り入れるためのマルチビタミン剤を準備しておくとよいでしょう。

- 備蓄用の食品は、あまり長期の賞味期限にこだわる必要はありませんが、購入後は必ず味見をして口に合うかを確認してください。中には口に合わない食品もあります。

- 非常時に、美味しい食品や好きな食品を食べることで、ストレス解消になります。また、美味しく食することで得られる満足感は、精神的な安定と活力につながり、生きる力になります。

- 寒い環境で体を温める手段として、味噌汁などの温かい飲み物を飲むことは有効です。

- 災害時に、建物被害が軽微であれば、家庭内備蓄を十分行っておくことで在宅避難が可能になります。また、安全な場所へ避難していた場合は、自宅へ備蓄品を取りに帰ることもできます。

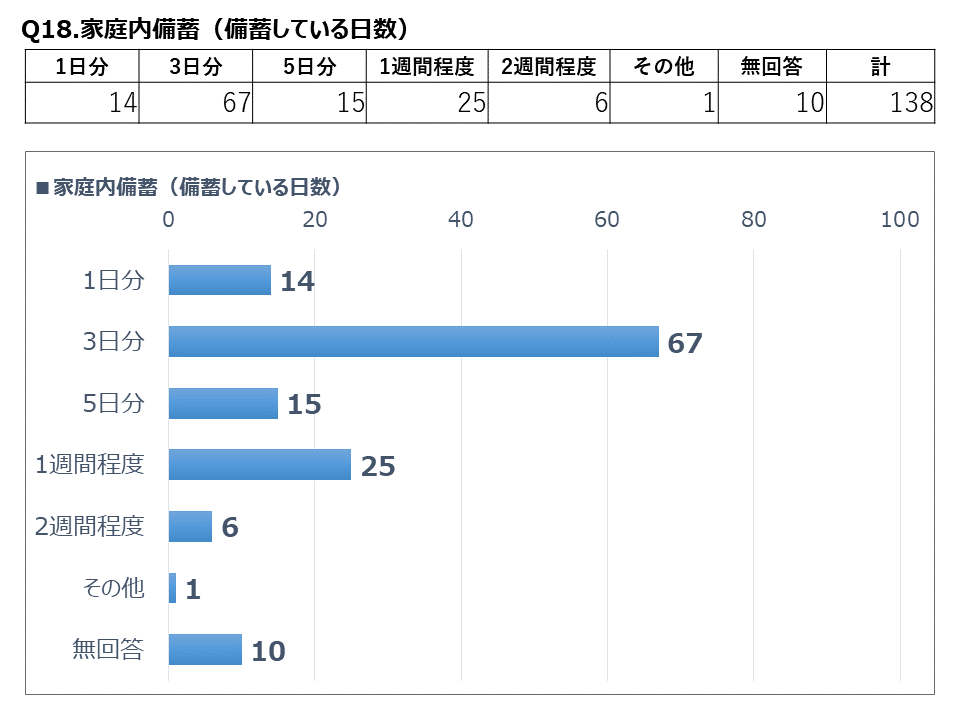

非常時の家庭内備蓄

(参考)アンケート集計結果

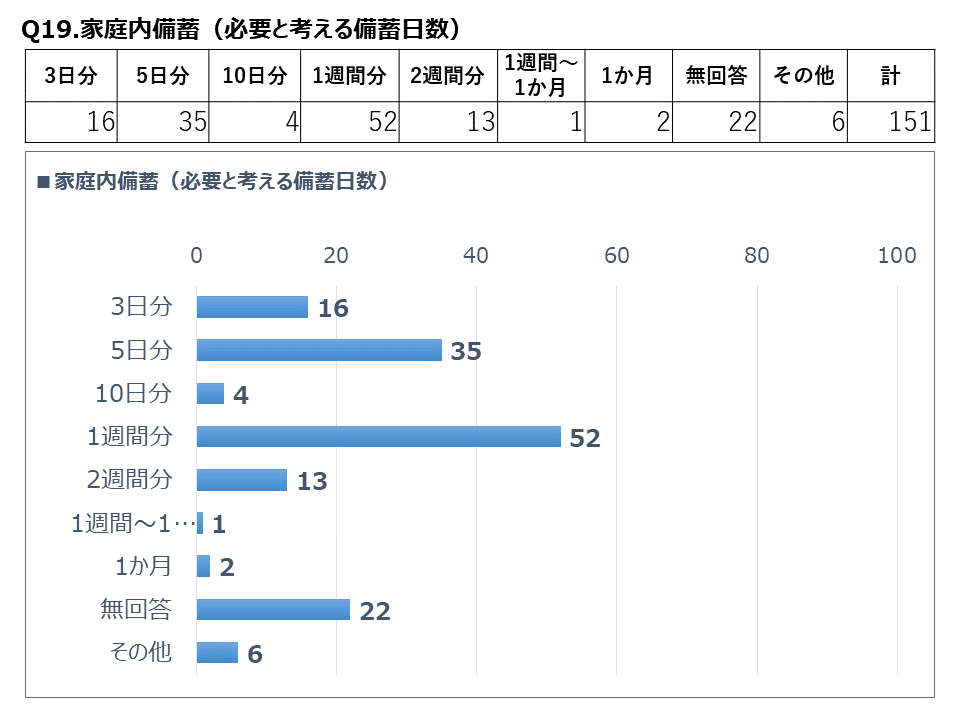

備蓄している日数

(参考)アンケート集計結果

必要と考える備蓄日数

(参考)アンケート集計結果

非常持出品の準備

- 災害が切迫または発生した場合に備え、非常時に必要な物を収納したバックなどを準備していますか。

- 普段から持ち出す物をイメージし、避難先で少しでも困らないように準備をしてください。

- まずは、避難先で最優先となるのは、❶自分の生活に必ずないと困る物、次に➋避難先で他の避難者と競合する物、最後は❸あれば助かる物、の順に分けて考えましょう。

- 季節によっては、必要な物と不必要な物がありますので、季節の変わり目に避難用バックの中身も衣替えをしてください。

- 風水害のうち、事前に災害発生のおそれがあると判断できる場合や、避難開始までの時間に余裕がある場合と、津波避難のように避難完了までに時間の余裕がない場合に備え、2種類の避難用バックを準備しておくことも検討してください。

[小さなお子様がいる方]

乳幼児など、小さなお子様の荷物はたくさん用意する必要があり大変です。多くを持ち出すことが難しい場合は、小さなお子様の荷物を中心に持ち出してください。

[高齢の方、身体の不自由な方など]

重い荷物をたくさん持ち出せないと思います。まずは、普段の生活の中で必ずないと困る物を中心に、可能な範囲で持ち出してください。

[元気な方、余力のある方など]

必要な物を持ち出せるだけ、しっかりと持ち出すよう頑張ってください。

[自主防災会を設置している地区」

防災倉庫に備蓄品がある場合は、避難先へ持ち出すことも検討してください。

- 石巻市災害時備蓄計画 では、普段は家庭内備蓄、自主防災会等による地域内備蓄、事業所備蓄を行い、避難時に非常持出品を持ち出せなかった避難者用に備蓄品を配備することとしています。このため、着の身着のまま避難する方が想定より増加した場合は、早期に備蓄品が不足することになります。

- 指定避難所の備蓄品は、避難者が必ず欲しいと思う用品が必ずあるとは限らず、品目も決して多くはありません。また、大規模災害時は、支援物資が1週間以上届かない場合や十分な物資が避難所に行き届かない場合も前提に、家族や個人で必ずないと困る物を第一に準備してください。

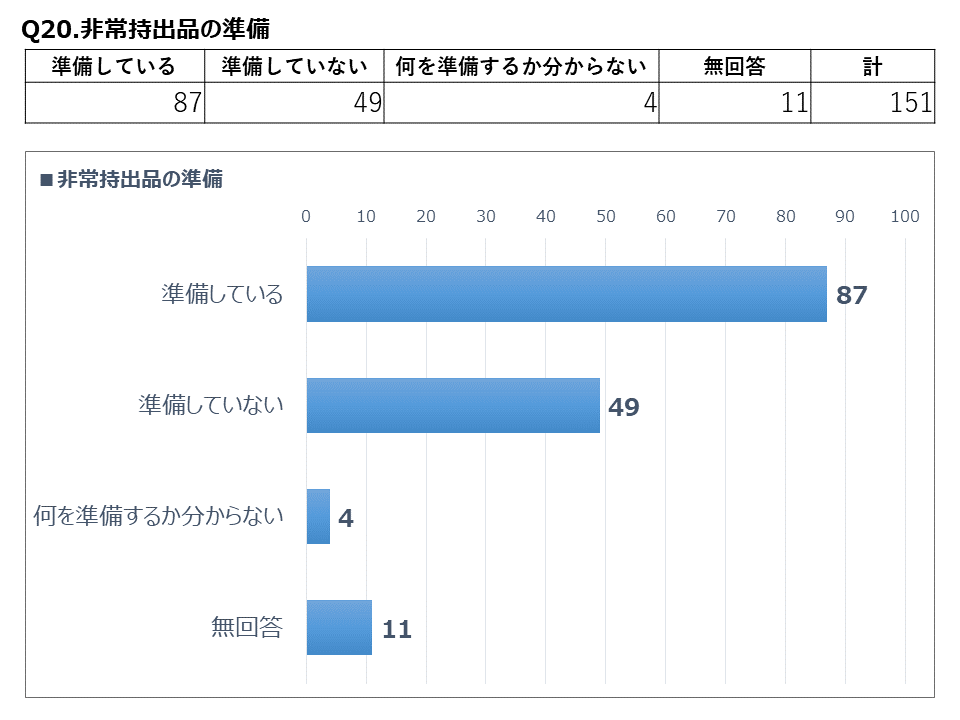

非常持出品の準備

(参考)アンケート集計結果

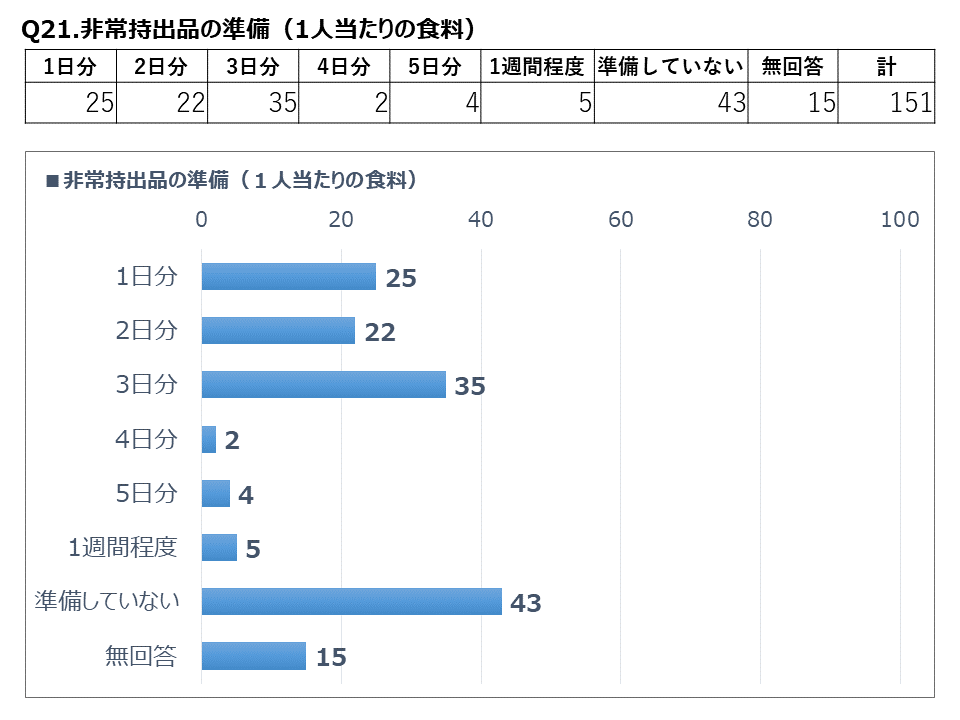

1人当たりの食料

(参考)アンケート集計結果

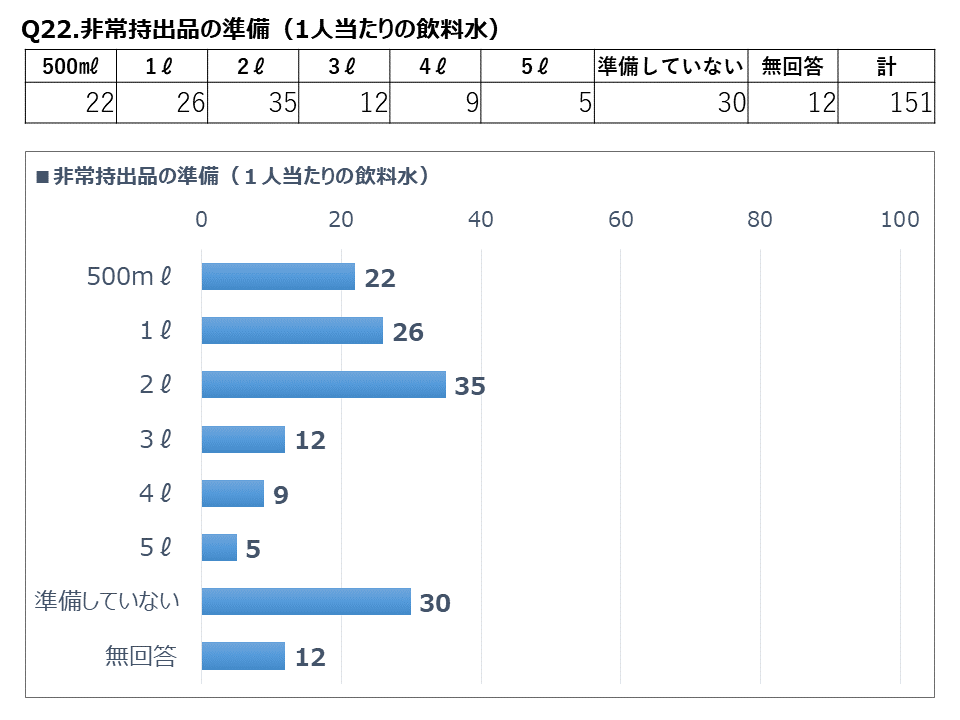

1人当たりの飲料水

(参考)アンケート集計結果

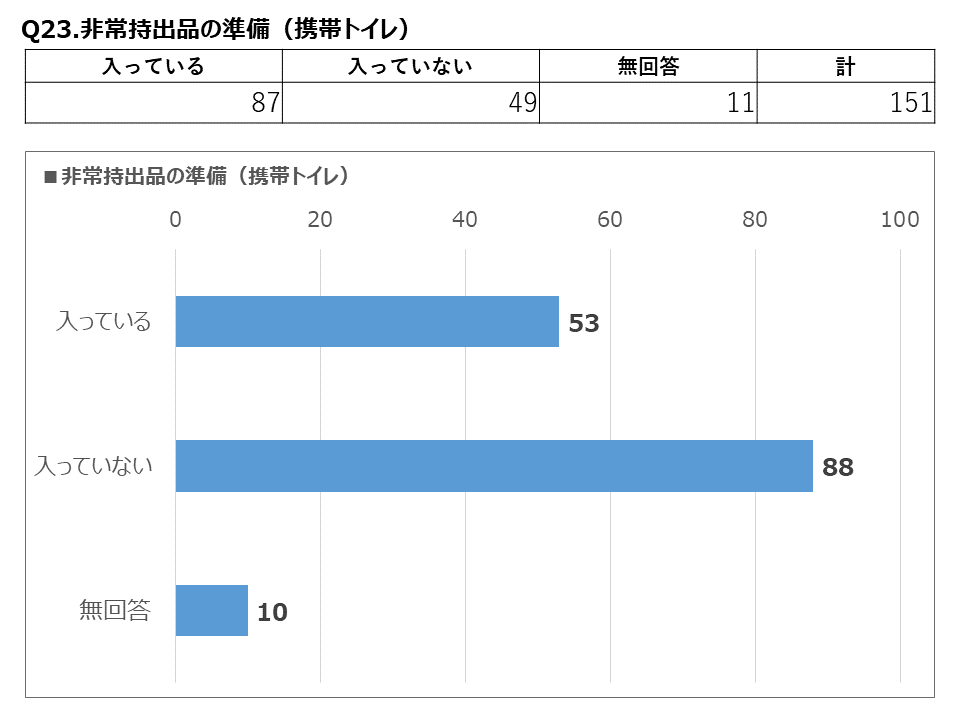

携帯トイレ

(参考)アンケート集計結果

- 災害は、いつどこで発生するかは分かりません。自宅以外にも、買い物中、職場、学校、旅行先など、生活行動範囲の内外にかかわらず巻き込まれる可能性があります。このため、バッグや車の中、職場などにも必要な物を備えておくことが必要です。

家族間のルール作り

- 大きな地震が発生した場合など、停電や通信インフラが影響を受け携帯電話の通話やメール等の送受信ができない場合があります。東日本大震災では、家族間で安否確認ができず、気持ちばかり焦ってどうにもならない状況を経験した方もいるのではないでしょうか。

- 災害時に通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供を行う災害用伝言ダイヤル、インターネット回線を利用した災害用伝言版などの連絡手段はあります。しかし、家族が別々の場所で災害に遭遇し通信の途絶が発生した場合は、連絡手段がなくなります。

- このような場合に備え、例えば大地震の後に大津波警報が発表された場合など、家族のそれぞれがどのような行動をとるか、避難判断や避難方法、避難先などの対応をあらかじめ決めておくことが重要です。

- 期待する効果は、❶連絡がとれないことに対する不安の解消、➋迅速な避難行動の開始、❸二次被害の回避 です。

- あなたが自宅で大地震に遭遇し、大津波警報が発表された場合を考えてください。離れている家族へ早く避難するように連絡をしようとしてもつながらず、居ても立っても居られず、もしかすると連絡がつかずに何日も不安な状態が続く可能性があります。また、家族が迎えに来るのではと、自宅に残っていれば避難ができない又は逃げ遅れにつながります。自宅の家族が心配になり、家族を迎えに行った途中で災害に遭遇するかもしれません。

- どちらにしても、不幸な状況は排除しておく必要があります。特に、非常時は家族であってもバラバラに避難しなければならない場合もありますので、普段から災害時の対応について、家族間でルールを作り話し合いをしてください。

防災訓練への参加

- 日本は、自然豊かで風光明媚な国ですが、全国どこにいても自然災害のリスクはあります。

- 自然災害から身を守るには、災害のリスクと災害に関する知識を正しく理解すること。訓練を通じて必要な知識を身につけ、自ら判断し行動できるようにしておくことです。

- 日常生活で実施した防災対策と訓練で身につけた知識は、いざという時にあなたや大切な家族の命を救うことにつながります。

- いざという時のために、防災訓練に参加しましょう。

津波避難に関するアンケート

- 津波からの避難方法についてのアンケートにご協力ください。

- このアンケートは、東日本大震災から14年を迎えた今日、市民の皆様が津波からの避難方法について、平素からどのように考えているかを把握するものです。

- ご回答いただいた内容は、今後の防災教育や防災対策として活用させていただきます。

- 次の入力フォーム「津波からの避難方法についてのアンケート」からご回答ください。

関連ファイル

関連リンク

- 災害に事前に備える(政府広報オンライン)(外部サイトにリンクします)

- 今日からできる食品備蓄。ローリングストックの始め方(政府広報オンライン)(外部サイトにリンクします)

- 災害時に備えた食品ストックガイド(農林水産省)(外部サイトにリンクします)

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。