市民防災ガイド

更新日:2024年6月11日

宮城県は地震が多いところですので、いざという時のため日頃から防災意識を高めておくことが大事です。

ラジオや懐中電灯など、避難の際に必要と思われるものは準備して災害に備え、避難経路や避難場所は事前に確認しておきましょう。

災害時には家庭の電話・携帯電話がつながりにくくなります。火災発生時や負傷者がいた場合など緊急の電話が繋がらないおそれがあるので、緊急時以外の電話は自粛しましょう。

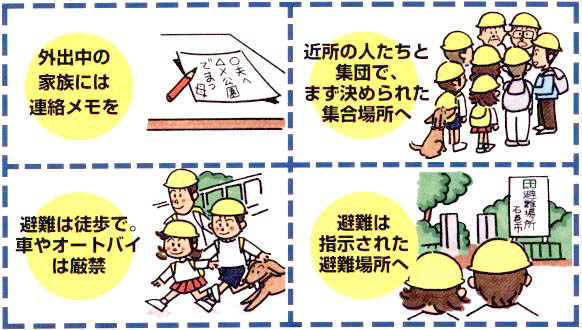

避難する際の注意事項

- 避難に車は使わない

多くの人が一斉に車で逃げると、交通渋滞が起こりお互いの進退路を断つことになります。徒歩で逃げる人の進路妨害にもなってしまいます。

◆外出中の家族には連絡メモを

◆近所の人たちと集団で、まず決められた集合場所へ

◆避難は徒歩で。車やオートバイは厳禁

◆避難は指示された場所へ - 津波に注意

津波被害が予想される地域では、地震発生と同時にまず、海岸から少しでも遠い高台へ避難することが原則です。

また、津波警報が聞きとれないような事態も想定して、地震後はしばらく海岸部には近づかないようにしましょう。

津波警報・注意報の種類

| 種類 | 発表基準 | 発表される津波の高さ | 想定される被害と 取るべき行動 |

|

| 数値での発表 (津波の高さ予想の区分) |

巨大地震 の場合の 発表 |

|||

| 大津波 警報 |

予想される津波の高さが 高いところで3mを超える 場合 |

10m超 (10m<予想高さ) |

巨大 | 木造家屋が全壊・流出し、人は津波による 流れに巻き込まれます。 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台 や避難ビルなど安全な場所へ避難してくだ さい。 |

| 10m (5m<予想高さ≦10m) |

||||

| 5m (3m<予想高さ≦5m) |

||||

| 津波 警報 |

予想される津波の高さが 高いところで1mを超え、 3m以下の場合 |

3m (1m<予想高さ≦3m) |

高い | 標高の低いところでは津波が襲い、浸水被 害が発生します。人は津波による流れに巻 き込まれます。 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台 や避難ビルなどの安全な場所に避難してく ださい。 |

| 津波 注意報 |

予想される津波の高さが 高いところで0.2m以上、 1m以下の場合であって、 津波による被害のおそれ がある場合 |

1m (0.2m≦予想高さ<1m) |

(表記しない。) | 海の中では人は速い流れに巻き込まれ、ま た、養殖いかだが流出し小型船舶が転覆し ます。 海の中にいる人はただちに海から上がって 、海岸から離れてください。 |

津波予報

地震発生後、津波による災害が起こるおそれのない場合には、以下の内容を津波予報で発表します。

| 発表される場合 | 内容 |

| 津波が予想されないとき | 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表します。 |

| 0.2m未満の海面変動が予想 されたとき |

高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はなく、特段の防災対応の 必要がない旨を発表します。 |

| 津波注意報解除後も海面変動 が継続するとき |

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性が高いため、海に入 っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要である旨を発表します。 |

大地震の際の心得

1.まずは、我が身の安全を第一に!

なによりも大切なのは命。地震が起きたら、まずは身の安全を確保する。慌てず、冷静に行動しましょう。

2.すばやく火の始末を!

「火を消せ!」 とみんなで声をかけ合い、調理器具や暖房器具などの火を確実に消す。ガスの元栓も忘れずに閉めること!

3.非常脱出口を確保!

特に鉄筋コンクリートの建物内にいるときは、閉めたままだと建物が歪み、出入口が開かなくなることがあります。 ドアや非常口を開けて進路を確保しましょう!

4.火が出たら、まず消火!

「火事だ!」と大声で叫び、隣近所にも協力を求め初期消火に努めましょう。

5.あわてて戸外に飛び出すな!

外に逃げるときは、瓦やガラスなどの落下物に注意し、落ち着いた行動を。

6.狭い路地、塀ぎわ、崖や川べりに近づかない

ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れやすいので要注意です。 これらの物には近づかないようにしましょう。

7.山崩れ、崖崩れ、津波に注意する

山間部や海岸地帯で地震を感じたら、早めの避難態勢を。

8.避難は徒歩で、荷物は最小限にする

指定された避難場所に徒歩で避難を。渋滞などの混乱を引き起こすおそれがあるため、車やオートバイは使わないようにしましょう。また、荷物は必要最小限にまとめ、速やかに避難しましょう。日頃から避難に必要なものを入れたバッグなどを用意しておくといいでしょう。

9.みんなが協力し合って応急救護

困ったときはお互いさまです。お年寄りや体の不自由な人、けが人などに声をかけ、みんなで助け合いましょう!

10.正しい情報をつかみ、余震にも注意!

うわさやデマに振り回されないようにしましょう。ラジオやテレビで正しい情報を得るようにしましょう。

余震の可能性もありますので、十分注意しましょう。

日頃からの地震対策

- 月に1回は防災会議を

家族一人ひとりの役割分担を決めておくことが大事です。

避難場所や非常持出品。子供やお年寄りの保護などの役割を誰にするか防災会議を開いて決めておきましょう。 - 日頃から避難場所を確認しておく

帰宅時間などは各自バラバラ。地震発生時には家族全員が揃うことはまれなはずです。

地震後の最終避難場所は決めておき合流できるようにしておきましょう。 - 避難路、通学路の危険度は実際に歩いて確認

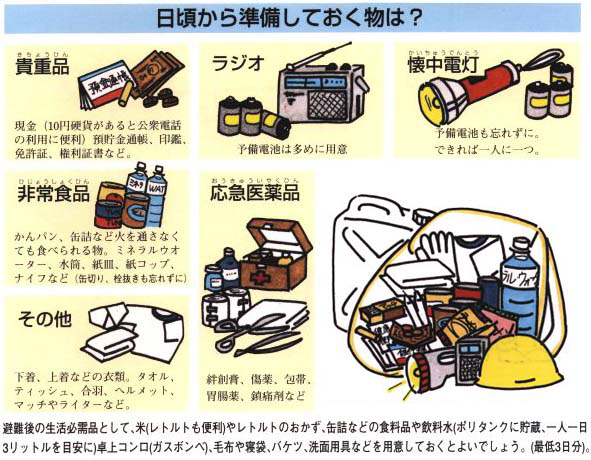

狭い路地のブロック塀や瓦屋根、看板などがなるべくない道を確認しておきましょう。 - 日頃から準備しておく物

◆貴重品

◆ラジオ

◆懐中電灯

◆非常食品

◆応急医薬品

◆衣類や生活必需品など最低3日分の用意をしておくとよいでしょう

地震はなぜ起こるか

地震の起こるしくみ

地震の多くは地球の地表をおおっているいくつかのプレート(地殻)の運動によって起こります。

日本に地震が多いのも、日本列島が複数のプレートが重なり合う場所にあるからと見られています。このプレートはマントルの対流とともに年間数センチメートルの速度で動いています。そのため、プレートのぶつかりあうところに歪みが生じます 。この歪みが限界に達すると、引きずり込まれたプレートが元に戻ろうとして跳ね返り、その際の衝撃が地震を起こします。プレートの境目で地震が多いのもこのためです。

1993年7月に発生した北海道南西沖地震も、ちょうどユーラシアプレートと北米プレートの境目で起こっています。

マグニチュードと地震

マグニチュードは地震そのものの「大小」を、震度はある場所での揺れの「強さ」をあらわします。

震度はそれぞれの場所での揺れの強さのことなので、震源地からの距離などによって異なりますが、一般的にはマグニチュードが大きくても震源地から遠くなるほど震度は小さくなります。