読み飛ばし用リンク

石巻市立寄磯小学校

石巻市立寄磯小学校- 表示色

- 標準

- 黒(ハイコントラスト)

- 灰(ローコントラスト)

トップページ > 寄磯日記 > 令和5年度 > 電気の実験を通して楽しく学びました

電気の実験を通して楽しく学びました

更新日:2024年1月31日

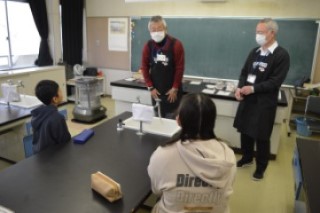

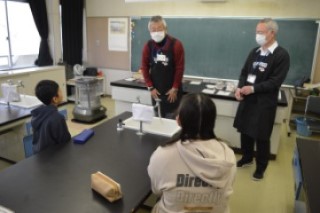

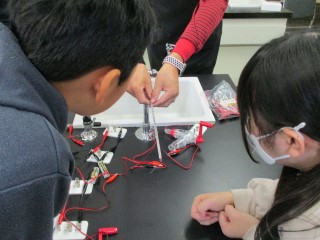

今日の2,3校時に石巻市教育委員会より、サイエンススーパーバイザーの2名の講師の方をお招きして、「サイエンス・ラボ(科学教室)」を実施しました。講師の先生方は、子供たちへ「一年ぶりですね。元気にしていましたか。」と笑顔で温かい言葉をかけてくださいました。

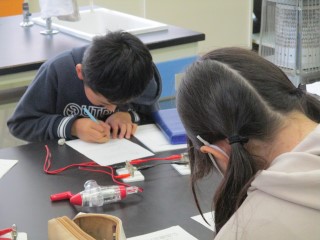

学習内容は、「電気」です。2部構成で、前半は3年生向けに「電気を通すもの・通さないもの」を行い、後半は6年生向けに「ゼネコンであそぼう」でした。まずは、「電気を通すもの・通さないもの」。回路の定義確認から入り、金属そのものの通電確認実験から、紙に金属をコーティングしたもの、非金属である鉛筆の芯と確かめていきました。だいたいは予想通りの実験結果となりましたが、意外な結果となった時は「うそでしょう。」「なんで灯くの。」と思わず声がもれてしまったり、金属なのに通電しない場合は「(ものの表面に)なにか塗ってあるからだと思う。」と答えたりなど、夢中になって取り組みました。さらに、通電すると音と光が発生する装置を使い、みんなで手をつないで、人も通電することを楽しみながら確かめもしました。

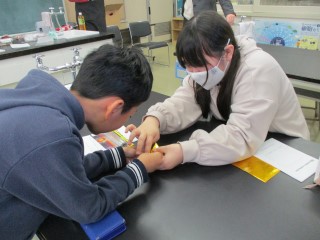

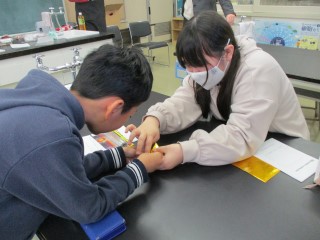

業間休みは、講師の先生が金属によって音色が違うことを実際に聞かせてくれたり、実験後にいただいた色紙で作り物をしたりして過ごしました。3年生児童が6年生児童に手裏剣の作り方を尋ねると、6年生児童はこつや折り方を説明したり手を取って教えたりと優しく伝えていました。完成後、3年生児童は「ありがとう。」と気持ちを表していました。寄磯小のよさの一つが表れた心温まる場面でした。

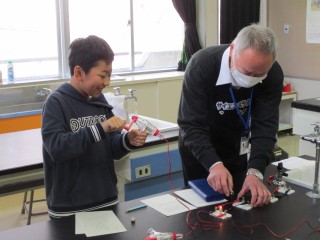

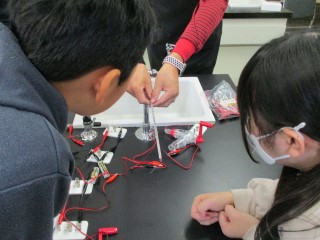

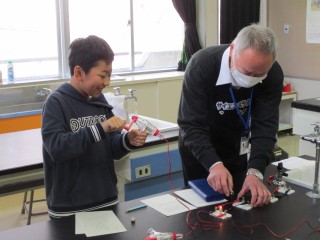

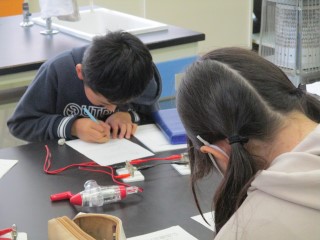

後半は、「ゼネコンであそぼう」。ゼネコンとは手回し発電機のことだそうで、私は初めて知りました。ゼネコンの手応えの違いを、豆電球の点灯の有無や点灯させる豆電球の数、つなぎ方の違いによって実感を持って理解できました。また、発電することは、大変なんだなと感じていたようです。また、講師の先生方の示範による棒温度計やスチールウールを使っての発熱を確かめる実験では、数値や赤くなる様子で学んでいました。後半の内容もお話をよく聞いて、積極的に学習に取り組んでいました。

「サイエンス・ラボ」を通じて、子供たちは、実に楽しく科学の世界を楽しむことができました。実験そのものはもちろん、直前の実験結果や理科の授業で習ったことを活用して結果を予測する楽しさも味わえたようです。サイエンススーパーバイザーの講師の先生方には、とても楽しく教えていただいてありがとうございました。

学習内容は、「電気」です。2部構成で、前半は3年生向けに「電気を通すもの・通さないもの」を行い、後半は6年生向けに「ゼネコンであそぼう」でした。まずは、「電気を通すもの・通さないもの」。回路の定義確認から入り、金属そのものの通電確認実験から、紙に金属をコーティングしたもの、非金属である鉛筆の芯と確かめていきました。だいたいは予想通りの実験結果となりましたが、意外な結果となった時は「うそでしょう。」「なんで灯くの。」と思わず声がもれてしまったり、金属なのに通電しない場合は「(ものの表面に)なにか塗ってあるからだと思う。」と答えたりなど、夢中になって取り組みました。さらに、通電すると音と光が発生する装置を使い、みんなで手をつないで、人も通電することを楽しみながら確かめもしました。

業間休みは、講師の先生が金属によって音色が違うことを実際に聞かせてくれたり、実験後にいただいた色紙で作り物をしたりして過ごしました。3年生児童が6年生児童に手裏剣の作り方を尋ねると、6年生児童はこつや折り方を説明したり手を取って教えたりと優しく伝えていました。完成後、3年生児童は「ありがとう。」と気持ちを表していました。寄磯小のよさの一つが表れた心温まる場面でした。

後半は、「ゼネコンであそぼう」。ゼネコンとは手回し発電機のことだそうで、私は初めて知りました。ゼネコンの手応えの違いを、豆電球の点灯の有無や点灯させる豆電球の数、つなぎ方の違いによって実感を持って理解できました。また、発電することは、大変なんだなと感じていたようです。また、講師の先生方の示範による棒温度計やスチールウールを使っての発熱を確かめる実験では、数値や赤くなる様子で学んでいました。後半の内容もお話をよく聞いて、積極的に学習に取り組んでいました。

「サイエンス・ラボ」を通じて、子供たちは、実に楽しく科学の世界を楽しむことができました。実験そのものはもちろん、直前の実験結果や理科の授業で習ったことを活用して結果を予測する楽しさも味わえたようです。サイエンススーパーバイザーの講師の先生方には、とても楽しく教えていただいてありがとうございました。