根付

更新日:2025年8月5日

美術工芸品

装身具、化粧の道具、金工品などの一部をご紹介します。

中でも、 鏡は弥生時代頃に中国から日本に伝えられたと考えられています。古墳から、鏡が副葬品として出土することがあることなどから支配者の象徴であったと思われます。

平安時代になると、それまでの幾何学的な構成で文様が描かれていた鏡に、和風な文様が描かれるようになり、さらに時代が下り、安土桃山時代になると、次第に柄をつけた「柄鏡(えかがみ)」が現れるようになります。

和風な文様が描かれるようになった鏡を「和鏡」といいます。

また一方で、鏡は人の姿を映し込むことから、神を表すものと考えられ、古くから神社のご神体として祀られてもいました。

時代が下るに従って神と仏が同一視されるようになると、鏡の鏡面に神が仏として表現された姿(本地仏)を刻んだり、浮き彫りにしたりしました。これを「御正体(みしょうたい)」といいます。

毛利総七郎は、自らを「古鏡」と称したように、鏡に深い愛着を持っていたといわれています。

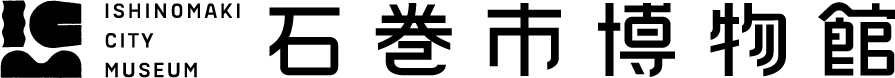

蝦蟇仙人

鯉の瀧登図

三番叟

算盤

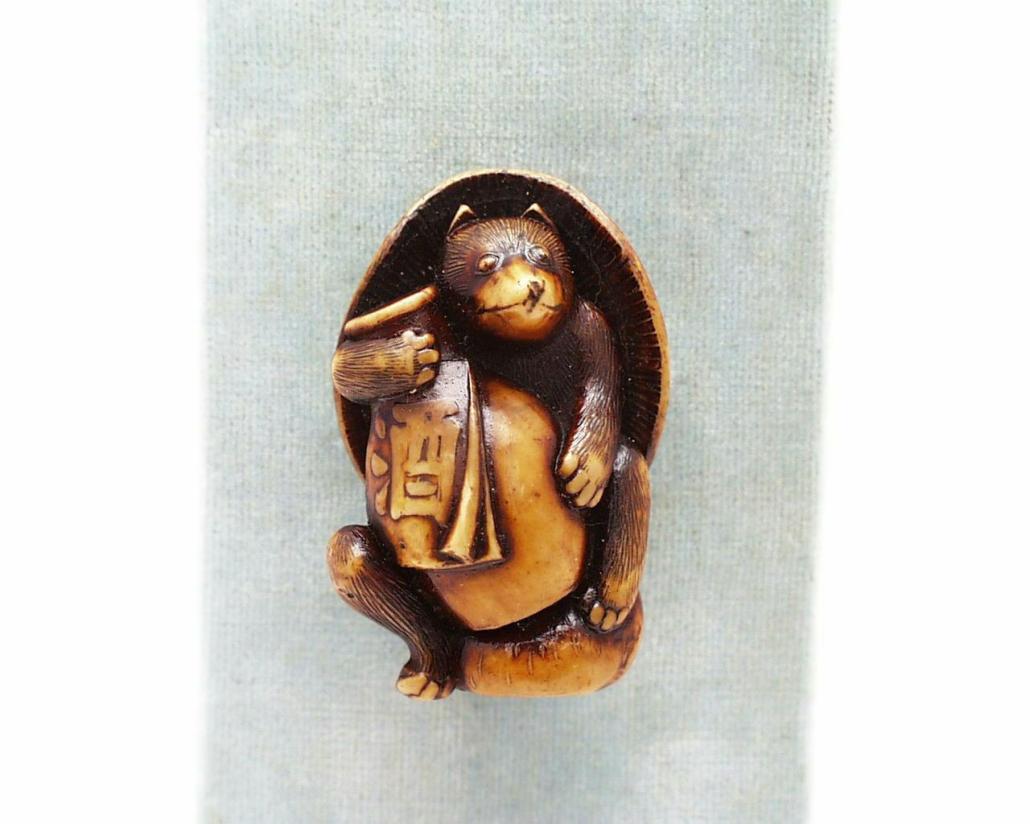

酒瓶を抱く狸

画像をクリックすると大きな画像でご覧いただけます。

また、関連リンクより毛利コレクション紹介をご覧いただけます。